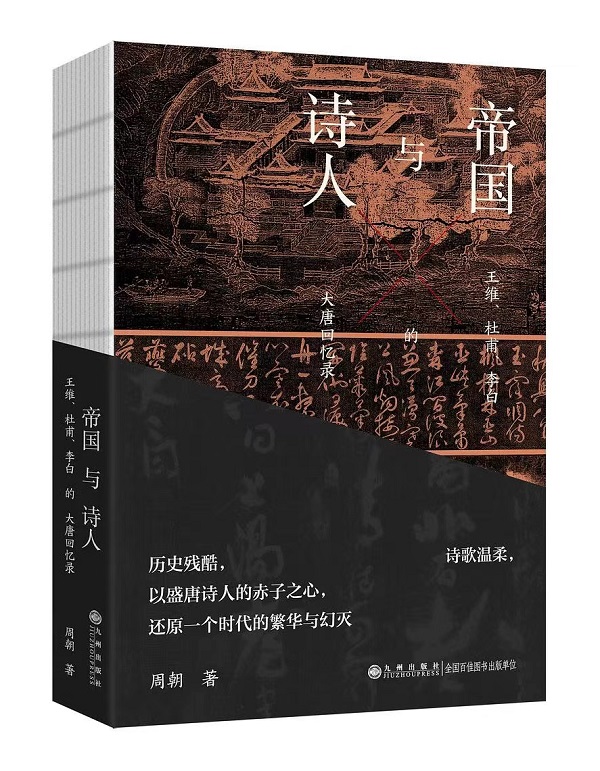

2017年夏天青年诗人周朝坐火车,从深圳一路北上,至西安,后经甘肃、青海,最终抵达了西藏拉萨。这是他人生中的首次壮游,途中所见景致唤起内心深处散发的唐诗气韵激荡心田。为此,周朝萌发了写一本关于盛唐的书。这也是这部书的由来,周朝选取了盛唐时代最具代表的诗人王维、杜甫和李白的个人视角为我们展现了诗人和他们的时代。尽管作者在后记中申明这是一部历史小说,隐藏在历史背后的人性与人心是他想追问的东西,但以小说的读法进入这部作品却并不得要义,我更愿意将《帝国与诗人:王维、杜甫、李白回忆录》看作一本历史文化随笔。

《帝国与诗人》书中作者引入第一叙事视角“我”,将历史过往的时间和经验浓缩于“当下”,正应验了一切历史都是当代史的说法。作者将大时代的帝国轮廓作为诗人人生地理的背景,旨在“致广大而至精微”地突显出诗人于时代流波中的“自我”形象,揭示帝国轮廓背后的人性与人心。诗与史与人三者之间的互证、辨识成为了本书的重点,周朝既无心去描写一个宏大的盛唐社会景观,也无心去塑造一个个虚构的人物。就诗人存世的诗歌文本及史料而言,足以完成王维、杜甫及李白形象巨大空白的填充与润色。周朝也是沿着这条主线完成了“帝国与诗人”关系与形象的确立与辨识。历史往往不是必然,而是偶然,偶然性地将他们联系在了一起,其中无疑有诗这一媒介。

公元701年王维、李白出生,公元712年杜甫出生;公元761年王维病逝于辋川,一年后李白病逝于当涂,九年后杜甫病逝于耒阳。王维、李白和杜甫的人生地理轨迹几乎在同一历史时期,除了王维在二十状元及第,李白和杜甫的仕途则要更曲折艰难,当然李白和杜甫的人生丰富经验和体悟也在诗歌文本中得以体现,如果说王维的诗歌以“内省”(寂灭)而存在,那么李白和杜甫的诗歌则将更多目光投向更广阔的社会世界,相比王维诗歌空间的寂灭感,李白和杜甫诗歌空间中凝结了熙熙攘攘的大千世界声音。在《帝国与诗人》中我们看到了李白、杜甫在仕途上的迂回与奔波,心酸与无奈,这种身影似乎照亮了我们当下人,通过诗歌文本我们重返他们的时代,他们是忙碌的古代人,还是现代人?读完《帝国与诗人》我内心深处的疑问,至今并未找到答案。

周朝的《帝国与诗人》文风简洁明快,故事引人入胜,作者所用素材耳熟能详,三个诗人故事之间相互勾连,又彼此独立,在他们的诗歌文本中,我们看到了一个个鲜活的诗人自我形象与内心世界,也看到了他们回忆中的大唐帝国由盛转衰,公元762年随着大唐帝国掌权者李隆基的谢幕,三个诗人也跟随着衰落的帝国进入长长的历史河流与文学想象天空。纵观三位诗人的一生,或多或少在仕途上都留下了无奈,这种无奈像一条长长的影子关联着大唐帝国。

相比同时代的诗人高适在政治上的成熟与老练,王维、杜甫和李白在政治上的不成熟与爱幻想,却成就了三位诗人在诗歌艺术领域的成长,后世的赞誉“诗佛、诗圣、诗仙”也成为了他们“诗眼”的独特写照。目前传世的王维、杜甫、李白等全集最后一首诗,都并非诗人真正的“遗作”。无论是,还是不是,这些都不重要,重要的是诗人离世前的那瞬间他们或许对于生命时光的虚掷与浪费或许都有一丝丝的悲凉与遗憾。

办公OA

办公OA

财务共享服务平台

财务共享服务平台

综合业务管理平台

综合业务管理平台

研究院邮箱

研究院邮箱

集团公司邮箱

集团公司邮箱

分析测试中心

分析测试中心

泾久新能源

泾久新能源